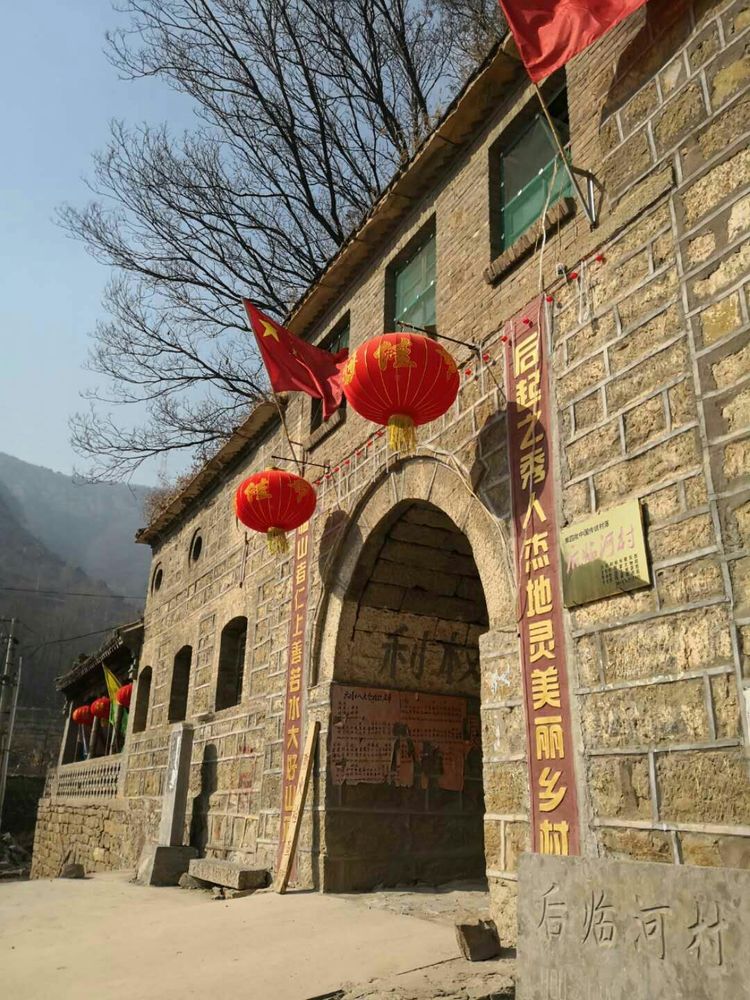

后临河村位于河北省武安市贺进镇,当地称之为"桃园沟"的最深处,距离武安市30公里,距离邯郸市60公里。该村建于明初,有武姓从高村迁来,因村临桃园河,又与村南前临河相对,故取名后临河。后临河三面环山,诸山之间九道山沟,沟水经村汇入河道,由村前观音阁桥下流出,为桃园河源头。

后临河村风景秀丽,民风淳朴,村里的建筑独具风格,至今保留明清建筑风貌,90%以上的民居为明清和民国时代的建筑。虽经几百年沧桑,但仍完整的保持着原有的建筑格局,自西至东,顺势而建,高楼低宅,错落有致。2016年11月,后临河村被中华人民共和国住房城乡建设部等部门列入第四批中国传统村落名录公示名单。

后临河村是革命老区,于1939年建党,是我市建党最早的村庄之一。该村武何栓(1916-1993)为新中国成立后武安县第一任县委书记。在抗战时期,发展党员有70多人,是我党在敌占区的堡垒村。在抗日战争和解放战争时期,共有500多口人,村民踊跃参军积极支援前线,做军鞋、抬担架、送军粮、押俘虏。参加八路军的就有88人,14位烈士为国捐躯,6人失踪,13人参战受伤。

一、马道供销社

1942年抗日战争时期,我党的领导人任弼时(化名马道,含义是走马克思主义道路)。曾几次在我村居住养病,同时为我村创建供销社一处,现房屋落顶,墙体完整。

二、备战窑

我村有青石拱窑两处,五拱窑;每拱长25米,宽4米、3米高。在抗战时期,曾在窑洞藏有武器弹药、军用品和粮食衣物。由于汉奸告密,被日本人用火烧毁,窑洞倒塌,目前还保留遗址。

三、藏粮洞

七星洞之一,约有20米深,4米宽,2米高,位于卧龙山山岩下。1943年闹灾慌(连年干旱无雨和煌虫),日军封锁整个继城区(即贺进区),村民饥寒交迫、妻离子散。这位化名“马道”的任弼时,写了一封信,让村上派民兵从活水西川走山路,到涉县西营八路军粮库驮来4000多斤黑豆,渡过了灾荒,当时村内无一人死亡。由于日本搞空室清野,把黑豆就藏在这个山洞里,此山洞,也是化名“马道”的任弼时,在日本扫荡时的藏身之洞,在这里曾多次躲过了日本人的搜捕。

四、无名烈士坟

在抗日战争时期,后临河村属武西县第四区,令公村是八路军武东办事处。 1942年冬,令公村八路军武东办事处遭日军袭击,当时在武东办事处做饭的武庆拴和两名八路军战士,被追赶到后临河村,一名战士跳崖身亡;一名战士中弹牺牲;事后村里民兵把两名战士葬在东沟,至今也不知道这两名战士的姓名。

五、养伤岩

养伤岩,位于村北养益沟西帮山岩下。抗日战争时期的一个雨季,日本鬼子突然进村扫荡。村里人扶老携幼逃到山上。八路军中有一名司务长名叫褚庆山,由于腿部受伤跑到养益沟的泥地里,因拔不出腿被日本鬼子追上,日本鬼子抬起一块大石头,砸到了褚庆山头上,然后狂笑而去。虽然褚庆山的头被砸在泥土里,但是人并没有死亡,他用力从石头底下爬出来,全身都是泥和血,趴在泥地里昏迷不醒。村里人称武金老奶奶,当时有五十多岁,她看到这位八路军战士后,把他唤醒,搀扶到养益沟石岩下,回家拿来被褥衣服等,给他包扎伤口、送饭。几天后,形势有所好转,武金老奶奶就把褚庆山接到家里去养伤。经过她的精心照料,一个多月后,褚庆山的伤势痊愈,然后就去找部队了。在解放战争时期部队南下前,褚庆山已升为解放军的连长。他没有忘记后临河这位大娘的救命之恩,又带着礼物来看望她老人家。

六、烈士亭

在抗日战争和解放战争时期,我村共有十四位烈士为国捐躯。现有石碑九尊,有五位烈士没有刻碑。牺牲的烈士最大年龄32岁,最小的22岁。村民为了纪念牺牲的烈士,弘扬烈士光荣精神,教育子孙后代,于1995年在村前平安桥头,建烈士纪念亭,并刻碑立撰流传后世。