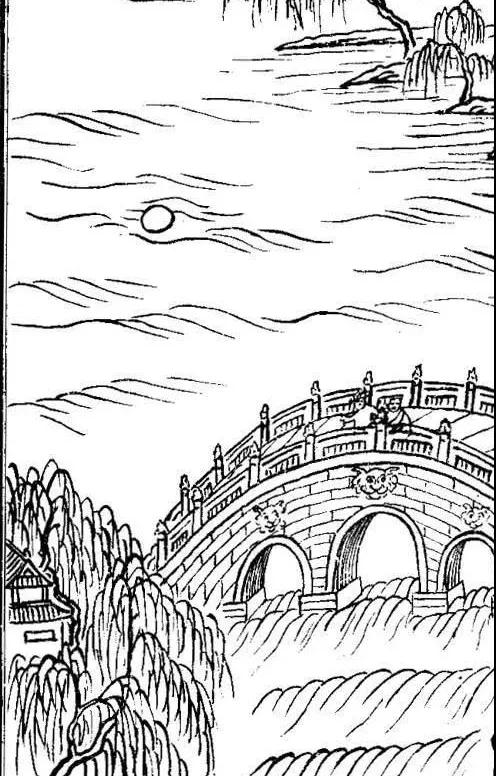

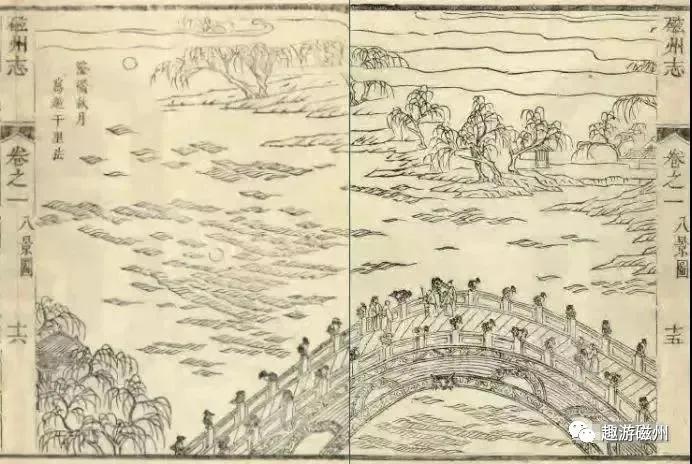

南关大石桥为磁州城南关的象征,每逢中秋佳节,皓月当空,形若长虹,横卧波上,月光灌满桥孔,天上明月,地上滏水,嫦娥弄波,静影沉壁,天上人间,如临仙境,凭栏一望,银光长流。此情此景被誉为“滏桥秋月”,列为古“磁州八景”之一。

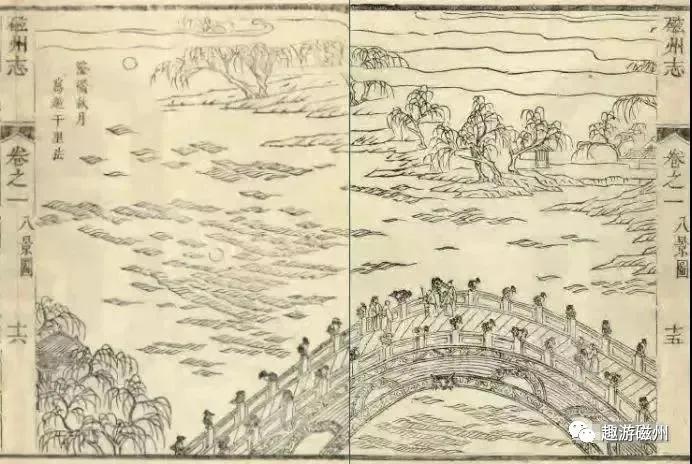

康熙《磁州志》八景图《滏桥秋月》

康熙《磁州志》八景图《滏桥秋月》

《磁州志》这样描述“滏桥秋月”:在城南滏阳河上,桥如长虹卧波,气势雄伟。每当月圆之时,皓月当空,水中有月,月浮于水。静时如静影沉璧,动时如嫦娥弄波,波光粼粼,与滏阳桥共同构成一副美妙的图画。

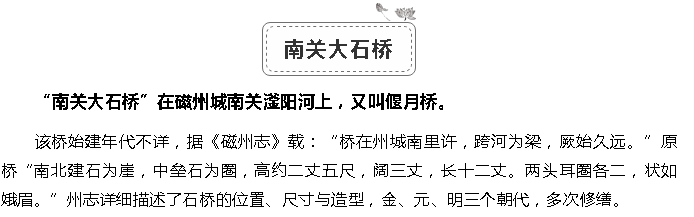

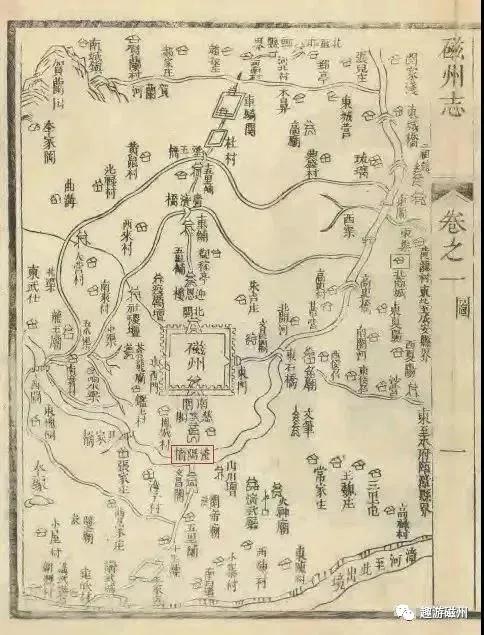

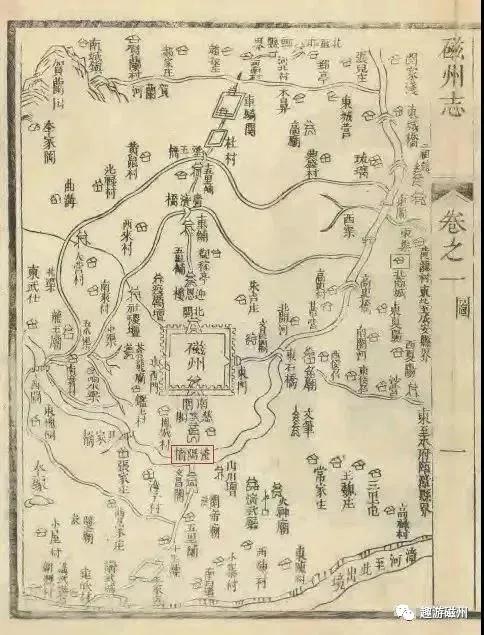

康熙《磁州志》地舆图

康熙《磁州志》地舆图

志载重修石桥规模之最的当数明隆庆三年(公元1596年)。嘉靖末年,大雨成灾,将桥冲毁。三年后,即隆庆三年重建,历经二年而功成。重建后的大石桥“隆然雄峙,俨若飞虹御空,长鲸臣人波”,为后来重修之典范。

公元1703年,清康熙帝西巡回銮,12月9日驾至磁州,登上此桥,观紫气东来,岸边杨柳笔直,豪气顿升,遂亲佩弓矢,乘马驰行。

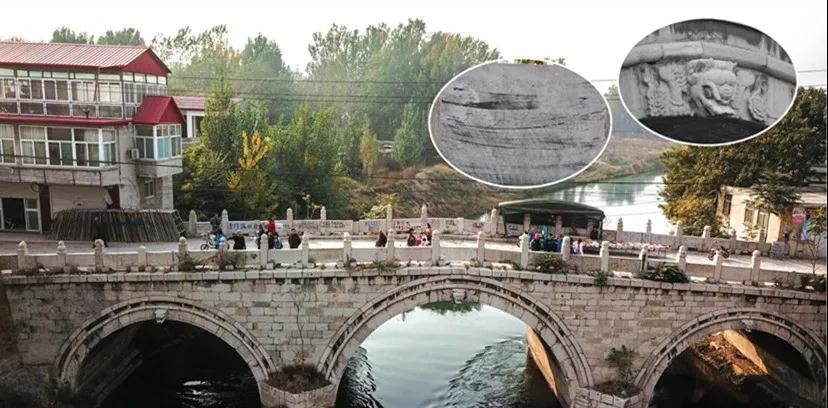

清道光十年(公元1830年),磁州发生大地震,该桥在地震中坍塌。清光绪二十四年(公元1898年),磁州牧许之轼募捐重建,改名为“涉利桥”。意为“便于通行的桥梁”。在这次修建中,将桥拱增高,并除去原来的四个小耳拱,改为三个大拱券。因桥面过高,车马往来,极感困难。尤其是到了冬雪之日,坡面打滑,给过往行人造成许多不必要的伤害,完全失去了建造桥梁的本意。后来,虽着力改造,垫高桥的南北两端,甚至揭去桥顶石层,可终究于事无补。“涉利桥”一时成为行走不变的桥梁。

基于此种情景,1935年,县长孙振邦提出:“滏桥乃南北孔道,冀南咽喉,为军民运输、商贾贸易所必经,若不改建,何以便商旅”。于是在当年四月兴众动工,将原桥拆去进行重建,历时四个月而完工,并恢复原名滏阳桥。重建后的滏阳桥在高度上比原桥减低一丈有余,仍建有三个大券,桥身与两端路面基本持平,桥体为石质结构,桥两侧建有54根石栏柱,各种造型的柱头雕工精美,活灵活现,栏柱之间有高3尺、长4尺的档马石。桥的两端各雕有两个精致的石狮子,做戏球状。桥身的每个券顶处,各雕有一个蛟龙首,取安澜镇水之意。六个蛟头,张口瞪目,俯视水面,形态逼真,栩栩如生。

桥两侧有青石望柱54根,52块石栏板,每块高1米、长1.3米。两端的石栏柱上雕有石狮,作戏球状,既威武逼真,又娇憨可爱。

桥身拱券正中的每个券顶处,各雕有一汲水蛟龙头首,起安澜镇水之意。三个桥孔两侧有六个蛟龙头首,也叫汲水神兽。

桥的西面为磁州水陆大码头,过去,有桥有码头,就有河神庙的规制,河神庙建在桥的北岸东侧,是行船艄公拜河神的庙宇,也是他们风里来浪里去保平安的动力支柱和精神寄托。

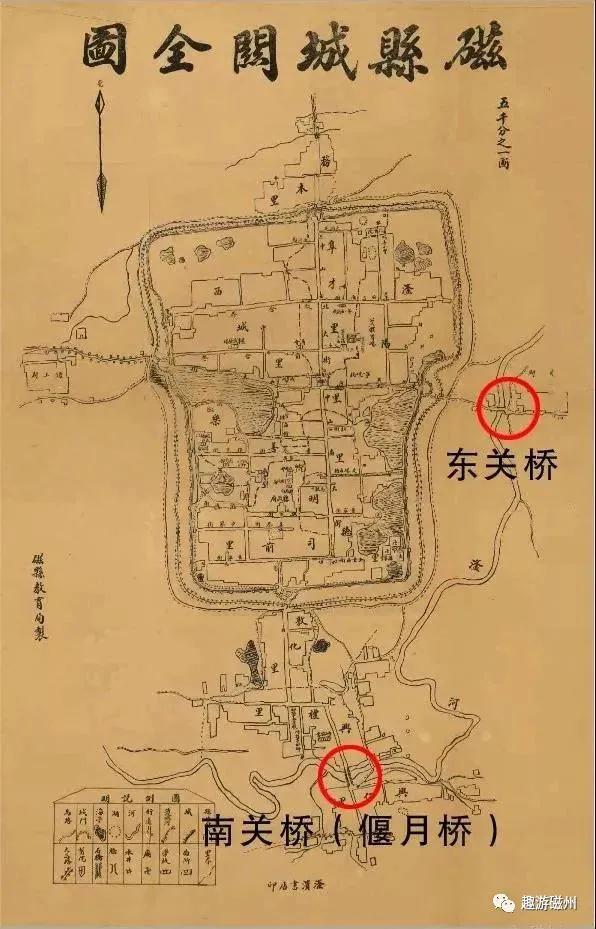

东关桥由青石筑就,三孔,桥长25米,宽7米。一大两小三个孔券顶端南北两面均雕有汲水兽。主孔券兽头周边雕刻着龙身龙纹,两侧副孔的兽头周边雕刻的则是繁花锦簇。雕刻精细,别具匠心,既突出了其实用性,又不失美观与雄伟。历经岁月洗礼,东关桥已经有些破败了。如今,古桥上的石质扶栏望柱虽已荡然无存,但是桥体依然坚固,孔券顶上的汲水兽头依然活灵活现,奔涌河水冲击下的分水箭台依然固立水中。

新中国成立后,东关桥一直是连接磁县和临漳的交通要道,重要性相当于省道。直到1997年京港澳高速通车以后,才渐渐变成周边村庄的连接线。2007年,磁县政府对损毁严重的东关桥桥面及栏杆进行重修,把青石桥面修成了水泥面,把桥两边的石栏杆改修成了钢管护栏。

图为中孔券顶部的石雕戏水兽

2012年6月,此桥被评为第四批磁县县级保护文物。

如果运气不错遇见天气晴好的时候,光芒四射的阳光穿过浮云散下来,让大地辉煌而明亮!缓缓畅流的河水,在岸边杂生却旺茂、好像刚被清洗过的翠绿植物的衬托中,更加碧绿。蓝天、白云、碧水、绿植、石桥,好似黄公望笔下的山水画卷,美不胜收!

图为中孔券上的石雕龙

南开河桥位于磁州镇南开河村西,始建于明代,据今500余年历史。这是一座青石质三孔桥,桥长24米,两侧护有栏板,望柱顶端雕有石刻,桥面为青石铺装,石桥三个孔券两侧顶端都雕有汲水兽。桥南侧的一个石柱上记录有一段文字,现在只可分辨出“大清雍正”几个字,其余的文字表述则早已随着风吹雨打淹没在了历史长河中。

南开河村,和周边的村庄一样,普通寻常。然而,这个寻常的冀南村庄却和滏阳河相依相偎,相生相伴。明代以前滏阳河是和漳河合流的,《水经注》云:“滏水东流注于漳,谓之合河。”据明嘉靖《磁州志》记载,“开河,在本州东北五里,即滏水下流东入漳河之处,今改滏河北流,是河淤塞”。对于滏阳河的记载则是,“成化十一年(1475年),以地低容河堤冲溃为民患,州判张珵疏通此流从邯郸县过广平(广平府)通直沽河。”(滏水入漳之处即现在的开河村之地)这是滏阳河脱离漳河之始,也是今滏阳河河道之雏形。开河村亦因此次开河改道而得名。

滏阳河改道以后,由于河道治理和水资源利用等问题,磁县、原来的邯郸县、永年县等地出现了历经百余年的矛盾纷争。为了解决这个问题,清朝对河北、河南交界处多地进行了行政区划的隶属调整,磁县由此划归了直隶,形成了滏阳河全域的统一隶属,并成就了滏阳河几百年的航运史。

2012年6月8日,南开河石桥被磁县人民政府公布为第四批县级文物保护单位。通过滏阳河综合治理工程,将使南开河桥迎来新生。保护沿岸人民群众生命财产安全,改善生态环境,提升城市品位,南开河桥西侧加宽河道,宽度约为22米,在加宽河道上、现古石桥西侧新建一座仿古拱桥与现桥相连接。古老的南开河石桥展现新容颜,古桥新桥相偎相依,相映成趣,成为滏阳河上一处新的景观。

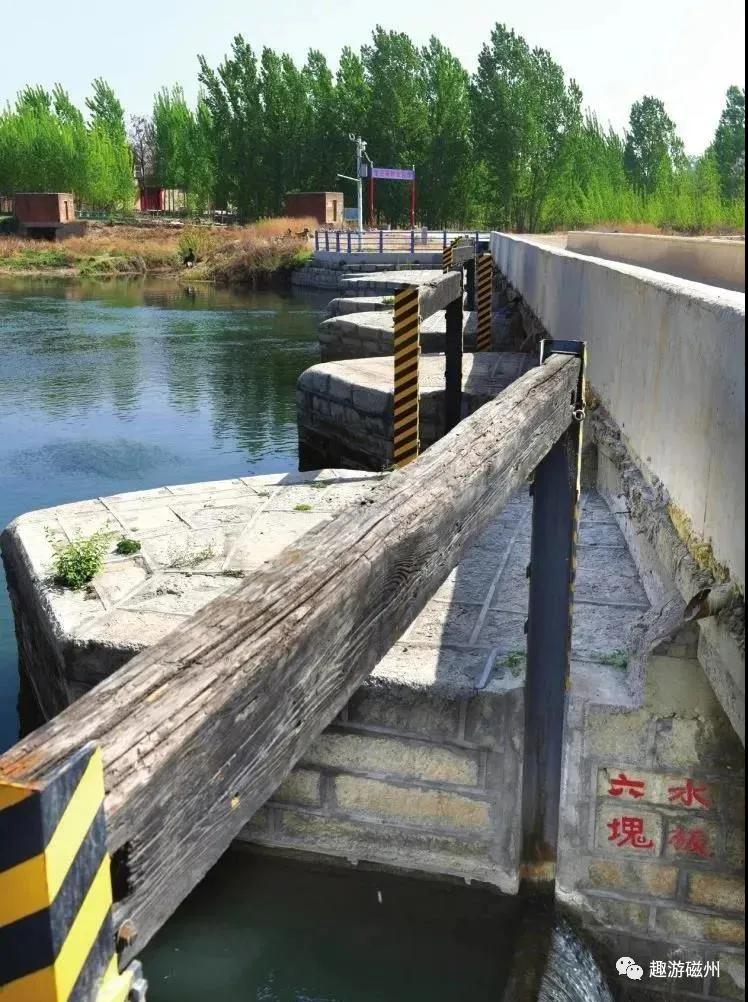

磁州镇龙王庙村和西槐树村之间的滏阳河上的西闸,总长70.4米,宽4米,高3—4米,共七孔、六闸墩。闸门呈长方形,闸墩由石头砌成,两侧尖,由下往上逐渐变小,约六至八层。

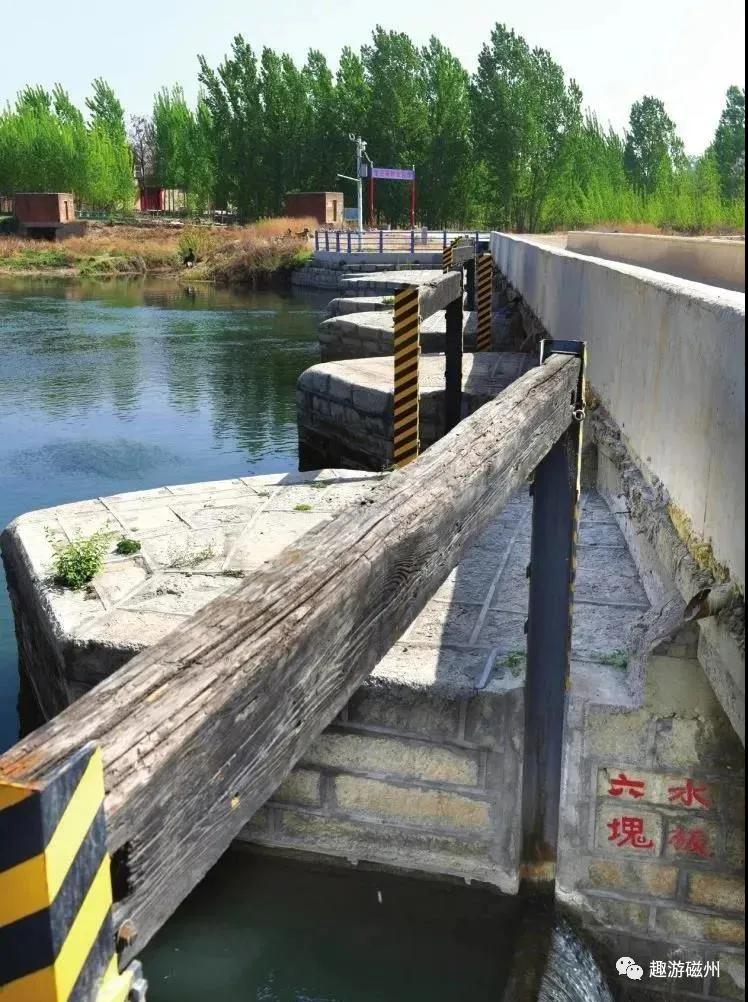

▲闸板

▲闸板

西闸始建于明万历十五年(1587年),为两孔,由磁州知州孙健修建。明万历二十二年(1594年),磁州知州刘安仁主持修建成砖石结构的七孔桥闸,每孔宽1.5丈,又于闸板间两端设立绞桩,启立方便。清康熙年间,知州任塾、蒋擢先后重修使闸完好如初。以后随坏随修。

▲建闸初刻在闸壁上的文字“至此为准”

▲建闸初刻在闸壁上的文字“至此为准”

康熙《磁州志·卷九·水利·闸堰》记载,“明万历十五年(1587年)知州孙健初筑石为堰连闸,疏渠二道,中渠灌溉永旺等三十三村,北渠灌溉曲沟等四村。”“至二十二年(1594年),知州刘安仁增立闸七孔,又于闸之两端设立绞樁,用之启板甚便。”“康熙四十四年(1705年),闸东北崩颓二空,启闸难施,三渠农田灌溉无由,知州蒋擢集众议彻底重修,闸工完固,水利复兴”之后,西闸又随坏随修,历经多次修建。

▲建闸初刻在闸壁上的文字“水板六块”

▲建闸初刻在闸壁上的文字“水板六块”

历史上,州西闸因上闸拦水灌溉,曾和下游与商船发生多次矛盾。为解决争端,清代至解放前,曾多次立碑刻字明确管水规定,以示执行,现闸背“至此为准”双行字即清乾隆十二年(1747年)为解决争水矛盾所刻。

为了保护这一古闸桥,1962年,邯郸专署水利局滏阳河管理处在西槐树村村东口附近建立了西闸管理所,即现在的邯郸市漳滏河管理处西闸管理所。1964年,原地区滏阳河管理处在西闸闸墩上修建了长31.71米、宽3米的钢筋混凝土交通桥,便利了两岸交通和工程管理。

2018年7月,市漳滏河灌溉供水管理处对西闸进行抢救式维修加固,对闸门底板进行了混凝土衬砌浇筑,对闸墩进行浆砌石勾缝加固,将原木质闸门槽改建为钢闸门槽,木叠梁闸门更新维修、编号码放,并对西闸东西两头南北两侧采用钢栏杆围护保护。

西闸,这座始建于400多年前的古闸,历经沧桑,至今基本保持彼时的原貌,而且仍发挥着不可替代的重要作用。